Veterinärmedizin

Diagnostische Maßnahmen beim Tierarzt: Ein kleiner Exkurs

Die Diagnostik von Erkrankungen bei Hunden und anderen Haustieren ist ein wesentlicher Bestandteil der tierärztlichen Betreuung. Der Erfolg der Behandlung hängt oft von der Genauigkeit und Schnelligkeit der Diagnose ab. Im Folgenden gebe ich dir Einblicke in die verschiedenen diagnostischen Verfahren, deren Notwendigkeit und die Unterschiede zwischen einem allgemeinen Tierarzt und einer Tierklinik.

ANZEIGE – Seite einschließlich Kommentare enthält Werbung und Affiliate-Links. Die Inhalte auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und basieren auf persönlichen Erfahrungen sowie öffentlich zugänglichen Quellen. Es werden keine individuellen Beratungsleistungen angeboten.

Tierärztliche Möglichkeiten für Hunde zur Untersuchung und Diagnosefindung

Die Diagnostik beim Tierarzt umfasst eine Vielzahl von Verfahren, die sorgfältig ausgewählt werden, um den Gesundheitszustand des Tieres zu bewerten und eine präzise Diagnose zu stellen. Eine frühzeitige und genaue Diagnose ist entscheidend für den Behandlungserfolg und das Wohlbefinden des Tieres. Der Unterschied zwischen einem allgemeinen Tierarzt und einer Tierklinik liegt vor allem in der Ausstattung, den verfügbaren Dienstleistungen und der Spezialisierung, was für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Haustiere von großer Bedeutung sein kann. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen sind unerlässlich, um die Gesundheit Ihres Tieres langfristig zu sichern.

Anamnese

Was ist eine Anamnese beim Tierarzt?

Die Anamnese beim Tierarzt ist ein entscheidender Bestandteil jeder tierärztlichen Untersuchung. Sie bildet die Grundlage für eine präzise Diagnose und eine zielgerichtete Behandlung. In diesem Prozess wird der Tierarzt gemeinsam mit dem Besitzer des Tieres eine ausführliche Befragung durchführen, um relevante Informationen über die Gesundheit des Tieres zu sammeln.

Warum ist die Anamnese beim Tierarzt so wichtig?

Die Anamnese hilft dem Tierarzt, ein vollständiges Bild vom Gesundheitszustand des Tieres zu erhalten. Dabei werden nicht nur die aktuellen Symptome, sondern auch frühere Krankheiten, Operationen oder Unfälle berücksichtigt. Zudem fließen Informationen über die Ernährung, das Verhalten, die Lebensumstände und etwaige Medikamenteneinnahmen des Tieres in die Anamnese ein. Diese Daten sind essenziell, um Ursachen für Beschwerden oder Krankheiten zu identifizieren und den besten Behandlungsansatz zu wählen.

Ablauf der Anamnese beim Tierarzt

Fragen zu den Symptomen: Der Tierarzt wird zunächst nach den aktuellen Beschwerden oder Symptomen fragen, die das Tier zeigt. Dazu gehören zum Beispiel Appetitverlust, Erbrechen, Husten oder Bewegungsprobleme.

Frühere Gesundheitsprobleme: Es ist wichtig, dem Tierarzt auch Informationen über frühere Krankheiten, Allergien, chronische Erkrankungen oder durchgeführte Operationen mitzuteilen.

Lebensstil des Tieres: Der Lebensstil des Tieres wird ebenfalls thematisiert, dazu zählen etwa die Art der Ernährung, das Bewegungsverhalten und die Umgebung, in der das Tier lebt.

Medikamenteneinnahme: Die Medikation des Tieres wird ebenfalls erfragt, um Wechselwirkungen oder Unverträglichkeiten zu erkennen.

Verhalten und Veränderungen: Veränderungen im Verhalten oder in der allgemeinen Lebensqualität des Tieres, wie plötzliche Agressivität, Ängstlichkeit oder Schläfrigkeit, werden ebenfalls berücksichtigt.

Was gehört zur allgemeinen Untersuchung beim Hund und was macht der Tierarzt dabei?

Eine allgemeine Untersuchung beim Hund ist ein wichtiger Bestandteil der tierärztlichen Versorgung und dient dazu, den Gesundheitszustand des Hundes zu überprüfen, mögliche Krankheiten frühzeitig zu erkennen und die richtige Behandlung einzuleiten. Während der allgemeinen Untersuchung untersucht der Tierarzt verschiedene Aspekte des Hundes, um sicherzustellen, dass er sich in einem guten gesundheitlichen Zustand befindet.

Befragung des Tierbesitzers:

Zu Beginn der Untersuchung wird der Tierarzt den Besitzer nach dem allgemeinen Zustand des Hundes fragen. Dazu gehören Informationen über das Verhalten des Hundes, Veränderungen im Appetit, in der Aktivität oder im Trinkverhalten sowie etwaige Auffälligkeiten, wie z.B. Husten, Durchfall oder Hautveränderungen. Die Anamnese hilft dem Tierarzt, den Kontext der körperlichen Untersuchung besser zu verstehen.

Körperliche Untersuchung des Hundes:

Der Tierarzt führt eine gründliche körperliche Untersuchung des Hundes durch. Dabei achtet er auf verschiedene Aspekte:

Kondition und Körpergewicht: Der Tierarzt überprüft das Gewicht des Hundes und stellt fest, ob er Übergewicht, Untergewicht oder eine gesunde Körperkondition hat. Dies ist wichtig, da Übergewicht zu Gesundheitsproblemen wie Gelenkkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes führen kann.

Kopf und Augen: Der Tierarzt inspiziert die Augen des Hundes auf Anzeichen von Entzündungen, Trübungen oder anderen Auffälligkeiten. Auch die Ohren werden auf Rötungen, Verunreinigungen oder Anzeichen von Infektionen untersucht. Zudem wird der Maulraum des Hundes auf Zahnprobleme, Zahnstein oder Mundgeruch überprüft.

Herz und Kreislaufsystem: Der Tierarzt hört mit einem Stethoskop das Herz des Hundes ab, um den Herzschlag und die Atemfrequenz zu überprüfen. Anhand dieser Untersuchung kann er mögliche Herzgeräusche oder Atemprobleme erkennen.

Lunge und Atemwege: Der Tierarzt hört auch die Lunge des Hundes ab, um sicherzustellen, dass es keine Atemgeräusche wie Husten oder Keuchen gibt, die auf Atemwegserkrankungen hinweisen könnten.

Bauch und Verdauung: Der Bauch des Hundes wird abgetastet, um mögliche Schmerzen, Verdauungsprobleme oder ungewöhnliche Masse (z. B. Tumoren) zu erkennen. Der Tierarzt achtet auch auf Veränderungen im Verhalten des Hundes, wie z.B. Schwierigkeiten beim Fressen oder Erbrechen.

Haut und Fell: Das Fell und die Haut des Hundes werden auf Parasiten (wie Zecken, Flöhe oder Milben) sowie Hauterkrankungen, Entzündungen oder Verfärbungen untersucht. Die Haut ist oft ein Indikator für den allgemeinen Gesundheitszustand des Hundes.

Bewegungsapparat: Der Tierarzt überprüft die Beweglichkeit des Hundes, indem er die Gelenke und Muskeln abtastet. Anzeichen von Schmerzen, Steifheit oder Lahmheit können auf Probleme wie Arthritis oder Verletzungen hinweisen.

Impfstatus und Prävention:

Während der allgemeinen Untersuchung überprüft der Tierarzt auch, ob der Hund up to date mit seinen Impfungen ist und ob es notwendig ist, Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Auch die Entwurmung und andere präventive Maßnahmen wie die Behandlung von Parasiten werden besprochen.

Die allgemeine Untersuchung beim Hund ist eine wichtige präventive Maßnahme, die dabei hilft, den Hund gesund zu halten und mögliche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Der Tierarzt überprüft dabei den gesamten Körper des Hundes, von den Augen bis zu den Gelenken, und führt gegebenenfalls zusätzliche Tests durch, um eine genaue Diagnose zu stellen. Eine regelmäßige Untersuchung fördert nicht nur das Wohlbefinden des Hundes, sondern ermöglicht auch eine individuelle Betreuung und gezielte medizinische Versorgung, die auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt ist.

Erfahre mehr über die Tierkrankenversicherung und warum diese sinnvoll ist

Klinische Untersuchung im Detail

Die klinische Untersuchung beim Hund: Was passiert dabei und warum ist sie notwendig?

Die klinische Untersuchung ist ein fundamentaler Bestandteil der tierärztlichen Versorgung und wird bei jedem Tierarztbesuch durchgeführt. Sie dient der Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands des Hundes, der Identifikation von bestehenden gesundheitlichen Problemen und der Festlegung einer gezielten Behandlung. Die klinische Untersuchung ist eine umfassende und systematische Überprüfung des Hundes, bei der der Tierarzt alle relevanten Körpersysteme begutachtet und auf Auffälligkeiten hin untersucht.

Was ist eine klinische Untersuchung beim Hund?

Die klinische Untersuchung beim Hund umfasst eine gründliche Überprüfung des gesamten Körpers, um gesundheitliche Probleme zu erkennen. Diese Untersuchung wird in der Regel durchgeführt, wenn der Hund Beschwerden zeigt oder als routinemäßige Vorsorgeuntersuchung. Sie ist ein entscheidender Schritt, um frühzeitig Erkrankungen zu erkennen und gegebenenfalls eine Behandlung einzuleiten. Die klinische Untersuchung ist in der Regel nicht schmerzhaft und dient dazu, mögliche Anzeichen von Krankheiten zu erkennen, auch wenn der Hund selbst keine offensichtlichen Symptome zeigt.

Ablauf einer klinischen Untersuchung beim Hund

Eine klinische Untersuchung kann je nach Zustand des Hundes und den vermuteten Gesundheitsproblemen variieren, umfasst jedoch immer mehrere standardisierte Schritte. Der Tierarzt geht dabei systematisch vor, um sicherzustellen, dass keine Details übersehen werden. Die wichtigsten Bestandteile einer klinischen Untersuchung beim Hund sind:

Anamnese: Zu Beginn der Untersuchung fragt der Tierarzt den Besitzer des Hundes nach dem allgemeinen Gesundheitszustand des Tieres. Dabei geht es um Fragen wie:

- Wann traten die ersten Symptome auf?

- Hat der Hund Auffälligkeiten im Verhalten, Fressen, Trinken oder bei der Bewegung gezeigt?

- Gibt es Veränderungen im Fell oder der Haut?

- Hat der Hund regelmäßig Medikamente eingenommen? Diese Informationen helfen dem Tierarzt, den Fokus der klinischen Untersuchung auf bestimmte Bereiche zu richten.

Beobachtung: Zunächst beobachtet der Tierarzt den Hund aus der Ferne, um sofortige Auffälligkeiten zu erkennen. Er achtet auf das allgemeine Verhalten, die Körperhaltung und Bewegung des Hundes. Dazu gehört auch das Beobachten der Atmung und des Gangbildes. Auffälligkeiten wie Lahmheit, Schwierigkeiten bei der Bewegung oder ungewöhnliche Verhaltensweisen können auf Gesundheitsprobleme hinweisen.

Körperliche Untersuchung:

Kopf und Hals: Der Tierarzt untersucht den Kopf des Hundes, einschließlich der Augen, Ohren, Nase und des Mauls. Auffälligkeiten wie Rötungen, Entzündungen, übermäßiger Ausfluss oder Wunden können auf Infektionen oder andere gesundheitliche Probleme hinweisen. Eine Untersuchung der Zähne und des Zahnfleisches auf Zahnstein oder Entzündungen ist ebenfalls wichtig, da orale Erkrankungen häufig zu systemischen Gesundheitsproblemen führen können.

Herz und Kreislaufsystem: Der Tierarzt hört mit einem Stethoskop auf das Herz des Hundes, um den Herzschlag und die Atemfrequenz zu überprüfen. Dies dient der Feststellung von Herzgeräuschen oder abnormalen Atemgeräuschen, die auf Erkrankungen des Kreislaufsystems oder der Lunge hinweisen könnten. Der Puls wird ebenfalls kontrolliert, um eine schnelle oder unregelmäßige Herzfrequenz zu erkennen.

Atmung und Lunge: Durch Abhören der Lunge kann der Tierarzt feststellen, ob der Hund normal atmet oder ob Atemgeräusche wie Keuchen, Husten oder Schnaufen vorhanden sind, die auf Atemwegserkrankungen oder Lungenprobleme hindeuten könnten.

Bauchraum und Verdauungssystem: Der Bauch des Hundes wird abgetastet, um Anzeichen von Schmerzen, Schwellungen oder abnormalen Massen zu erkennen. Mögliche Probleme im Verdauungssystem wie Verstopfungen, Gasansammlungen oder organische Erkrankungen können so identifiziert werden.

Haut und Fell: Der Tierarzt untersucht das Fell des Hundes auf Anzeichen von Hauterkrankungen wie Ekzeme, Rötungen, Wunden oder Parasiten (Flöhe, Zecken, Milben). Ein gesunder Hund hat glänzendes Fell, während stumpfes Fell oder kahle Stellen auf Probleme hinweisen können.

Bewegungsapparat: Durch Abtasten und Bewegung der Gelenke überprüft der Tierarzt, ob der Hund Schmerzen hat oder Bewegungseinschränkungen zeigt. Lahmheit, Steifheit oder ungleichmäßige Bewegungen können auf Gelenkprobleme wie Arthritis oder Verletzungen hinweisen. Auch die Muskulatur wird auf Schwellungen oder Abnormitäten überprüft.

Temperaturkontrolle: Der Tierarzt misst die Körpertemperatur des Hundes, um festzustellen, ob er Fieber hat. Eine erhöhte Körpertemperatur kann auf eine Infektion oder Entzündung hindeuten.

Warum ist eine klinische Untersuchung notwendig?

Die klinische Untersuchung beim Hund ist aus mehreren Gründen wichtig:

Früherkennung von Krankheiten: Manche gesundheitlichen Probleme zeigen keine offensichtlichen Symptome oder entwickeln sich schleichend. Eine regelmäßige klinische Untersuchung hilft dabei, Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Nierenprobleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Prävention von Gesundheitsproblemen: Durch die Untersuchung der Haut, der Zähne, der Ohren und anderer Körpersysteme kann der Tierarzt präventive Maßnahmen empfehlen, wie z.B. Impfungen, Parasitenprophylaxe oder Zahnpflege.

Behandlung von akuten Erkrankungen: Wenn ein Hund akute Symptome zeigt, wie z.B. Husten, Erbrechen oder Bauchschmerzen, ist eine klinische Untersuchung unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und sofort mit der richtigen Behandlung zu beginnen.

Überwachung chronischer Erkrankungen: Hunde mit chronischen Krankheiten wie Diabetes, Arthritis oder Herzkrankheiten benötigen regelmäßige klinische Untersuchungen, um ihren Zustand zu überwachen und die Behandlung anzupassen.

Die klinische Untersuchung beim Hund ist also ein unverzichtbares Instrument für die Diagnose und Prävention von Gesundheitsproblemen. Sie bietet eine umfassende Analyse des Gesundheitszustandes und ermöglicht es dem Tierarzt, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, geeignete Behandlungen vorzuschlagen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Eine regelmäßige klinische Untersuchung ist nicht nur für kranke Hunde wichtig, sondern auch für die allgemeine Gesundheitsvorsorge und das Wohlbefinden des Tieres. Als Hundebesitzer sollte man daher regelmäßige Tierarztbesuche einplanen, um die Gesundheit des Hundes zu fördern und ihm ein langes, gesundes Leben zu ermöglichen.

Was sind OP-Kostenschutz-Versicherungen und warum halte ich sie für super praktisch

Labordiagnostik beim Tierarzt: Warum eine klinische Untersuchung manchmal nicht ausreicht

Die klinische Untersuchung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der tierärztlichen Versorgung. Sie bietet wertvolle Hinweise auf den allgemeinen Gesundheitszustand eines Tieres und ermöglicht es dem Tierarzt, erste Diagnosen zu stellen. Doch obwohl eine gründliche körperliche Untersuchung viele Informationen liefert, reicht sie in einigen Fällen nicht aus, um eine endgültige Diagnose zu stellen. Hier kommt die Labordiagnostik ins Spiel, die eine tiefere Einsicht in den Gesundheitszustand eines Tieres ermöglicht und die klinische Untersuchung ergänzt.

Warum ist eine klinische Untersuchung manchmal nicht ausreichend?

Die klinische Untersuchung liefert viele wichtige Informationen, doch sie hat auch ihre Grenzen. Einige Erkrankungen bleiben im frühen Stadium unbemerkt oder zeigen keine auffälligen Symptome, die sich durch bloße Beobachtung und Untersuchung feststellen lassen. Beispielsweise können innere Erkrankungen wie Niereninsuffizienz, Lebererkrankungen oder entzündliche Prozesse im Körper zunächst unbemerkt bleiben. Auch chronische Infektionen oder bestimmte Stoffwechselstörungen äußern sich oft erst in fortgeschrittenen Stadien mit unspezifischen Symptomen, die nicht immer eindeutig zu einer Diagnose führen.

Ein weiteres Problem ist, dass viele Krankheiten ähnliche Symptome verursachen können. Zum Beispiel können sowohl Infektionen als auch Entzündungen oder Tumore mit Fieber und allgemeinem Unwohlsein einhergehen, was es schwierig macht, die genaue Ursache nur durch die klinische Untersuchung festzustellen. Auch im Bereich der Blutgerinnung oder der hormonellen Veränderungen gibt es zahlreiche Erkrankungen, die ohne spezielle Tests nicht sicher erkannt werden können.

Die Bedeutung der Labordiagnostik

Hier kommt die Labordiagnostik ins Spiel. Sie ergänzt die klinische Untersuchung, indem sie eine detaillierte Analyse von Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin oder Kot ermöglicht. Diese Tests helfen, Krankheiten zu erkennen, die auf einer klinischen Untersuchung nicht offensichtlich sind.

Blutuntersuchungen: Eine der häufigsten Formen der Labordiagnostik ist die Blutuntersuchung. Dabei werden verschiedene Parameter wie die Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen, der Hämoglobinwert sowie die Nieren- und Leberwerte überprüft. Blutuntersuchungen helfen, Infektionen, Entzündungen, Anämie, Nieren- und Lebererkrankungen sowie verschiedene Stoffwechselstörungen zu diagnostizieren. Auch hormonelle Veränderungen, wie sie bei Schilddrüsenerkrankungen oder Diabetes vorkommen, können durch Bluttests festgestellt werden.

Urinuntersuchungen: Der Urin eines Tieres enthält viele wertvolle Informationen über den Zustand der inneren Organe. Eine Urinanalyse kann Hinweise auf Nierenprobleme, Harnwegsinfektionen, Diabetes oder sogar Blasensteine geben. In Kombination mit einer klinischen Untersuchung kann der Tierarzt so gezielt nach bestimmten Erkrankungen suchen.

Kotuntersuchungen: Durch die Analyse von Kotproben können Parasitenbefall, Verdauungsstörungen oder bakterielle Infektionen erkannt werden. Besonders bei Tieren, die Symptome wie Durchfall oder Erbrechen zeigen, ist die Kotuntersuchung ein wichtiger Schritt, um die genaue Ursache festzustellen.

Bilderzeugende Verfahren: Neben den klassischen Laboruntersuchungen kommen auch bildgebende Verfahren wie Röntgen oder Ultraschall zum Einsatz. Diese helfen, Veränderungen im Inneren des Tieres sichtbar zu machen, wie Tumore, Gelenkprobleme oder Anomalien der inneren Organe. Besonders bei Verdacht auf Verletzungen, Tumore oder internistische Erkrankungen ist eine bildgebende Diagnostik unverzichtbar.

Spezialisierte Tests: In einigen Fällen sind spezifische Labortests erforderlich, um eine genaue Diagnose zu stellen. Dazu gehören beispielsweise Tests auf bestimmte Erreger von Infektionskrankheiten, genetische Tests oder die Untersuchung von Proben aus Gewebeproben oder Biopsien. Diese Tests sind besonders wichtig bei seltenen oder schwer zu diagnostizierenden Erkrankungen.

Warum sind zusätzliche diagnostische Maßnahmen notwendig?

Die klinische Untersuchung ist die erste und wichtigste Maßnahme, um die allgemeine Gesundheit eines Tieres zu überprüfen. Doch aufgrund der oft unspezifischen Symptome und der Komplexität vieler Erkrankungen kann sie nicht immer eine genaue Diagnose liefern. Insbesondere bei schwerwiegenden oder chronischen Erkrankungen, bei denen sich Symptome schleichend entwickeln, ist die Labordiagnostik unerlässlich, um die genaue Ursache der Beschwerden zu ermitteln.

Ohne weiterführende diagnostische Tests besteht die Gefahr, dass eine Erkrankung übersehen oder falsch diagnostiziert wird, was zu einer verzögerten Behandlung und damit zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands des Tieres führen könnte. Durch die Labordiagnostik wird der Tierarzt in die Lage versetzt, gezielt zu handeln, den richtigen Behandlungsplan zu erstellen und die Prognose für das Tier zu verbessern.

Die klinische Untersuchung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Gesundheitszustand eines Tieres zu beurteilen, doch sie reicht oft nicht aus, um eine genaue Diagnose zu stellen. Labordiagnostische Verfahren, wie Bluttests, Urinanalysen oder bildgebende Verfahren, sind oft ebenfalls notwendig, um versteckte Krankheiten, Infektionen oder organische Störungen zu erkennen. Durch den gezielten Einsatz dieser Tests kann der Tierarzt eine präzise Diagnose stellen und eine maßgeschneiderte Behandlung einleiten, die den Gesundheitszustand des Tieres langfristig verbessert.

Blutuntersuchungen beim Hund: Ablauf, wichtige Werte und Laboranalyse

Blutuntersuchungen gehören zu den wichtigsten diagnostischen Werkzeugen in der tierärztlichen Praxis. Sie ermöglichen dem Tierarzt, tiefere Einblicke in den Gesundheitszustand eines Hundes zu gewinnen, insbesondere bei Erkrankungen, die nicht sofort durch eine klinische Untersuchung sichtbar sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie eine Blutuntersuchung beim Hund abläuft, welche Werte kontrolliert werden und warum es manchmal einige Tage dauern kann, bis die Ergebnisse vorliegen.

Wie läuft eine Blutuntersuchung beim Hund ab?

Der Ablauf einer Blutuntersuchung beim Hund ist relativ unkompliziert, erfordert jedoch sorgfältige Durchführung, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Die Blutprobe wird in der Regel in der tierärztlichen Praxis entnommen. Hier ist der Prozess im Detail:

Vorbereitung des Hundes: Zunächst wird der Hund für die Blutentnahme vorbereitet. Dies geschieht in der Regel ohne Narkose, da die Blutentnahme bei einem gesunden Hund in der Regel schmerzfrei ist. Je nach Zustand des Hundes und der geplanten Untersuchung kann es sein, dass der Hund eine leichte Beruhigung benötigt. Besonders nervöse oder ängstliche Hunde können vor der Blutabnahme eine beruhigende Medikation erhalten.

Blutentnahme: Der Tierarzt wählt eine geeignete Vene aus, in der Regel die Vene am Vorderbein oder die Vene am Hals. Die Blutentnahme erfolgt mithilfe einer Spritze und einer Nadel. Die Menge an Blut, die entnommen wird, ist minimal und wird in einem speziellen Röhrchen oder Behälter gesammelt. In der Regel sind nur etwa 5 bis 10 Milliliter Blut erforderlich, je nach den Tests, die durchgeführt werden sollen.

Versand ins Labor: Nach der Entnahme wird die Blutprobe entweder sofort im Labor der Tierarztpraxis oder an ein externes Labor gesendet. Viele tierärztliche Praxen haben Kooperationen mit spezialisierten Laboren, die sich auf die Analyse von Tierproben konzentrieren. Sobald die Blutprobe im Labor angekommen ist, wird sie auf verschiedene Parameter untersucht.

Welche Werte werden bei einer Blutuntersuchung beim Hund kontrolliert?

Blutuntersuchungen bieten wertvolle Informationen über den Gesundheitszustand eines Hundes, indem sie eine Vielzahl von Blutwerten messen. Diese Werte können dem Tierarzt helfen, Krankheiten zu diagnostizieren, die von einer klinischen Untersuchung allein nicht erkennbar sind. Hier sind einige der wichtigsten Blutwerte, die kontrolliert werden:

Blutbild (Hämatologie):

- Erythrozyten (rote Blutkörperchen): Diese Zellen transportieren Sauerstoff im Körper. Eine zu niedrige Anzahl kann auf Anämie hindeuten, eine zu hohe Zahl auf Dehydration oder andere Erkrankungen.

- Leukozyten (weiße Blutkörperchen): Diese sind Teil des Immunsystems und bekämpfen Infektionen. Ein erhöhter Wert kann auf eine Infektion oder Entzündung hinweisen, ein niedriger Wert auf ein geschwächtes Immunsystem.

- Thrombozyten (Blutplättchen): Diese sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Ein niedriger Wert kann auf Blutgerinnungsstörungen oder eine zugrunde liegende Krankheit hinweisen.

Organwerte:

- Leberwerte (ALT, AST, ALP, GGT): Erhöhte Werte deuten auf Lebererkrankungen hin. Diese Tests sind wichtig, um Leberentzündungen oder Leberversagen zu erkennen.

- Nierenwerte (Kreatinin, Harnstoff, SDMA): Diese Werte helfen dabei, Nierenprobleme wie Niereninsuffizienz oder Nierenversagen zu erkennen. Ein erhöhter Kreatinin- oder Harnstoffwert weist auf eine verminderte Nierenfunktion hin.

- Blutglukose: Ein erhöhter Blutzuckerspiegel kann auf Diabetes mellitus hinweisen, während ein niedriger Wert Hypoglykämie (unterzuckerung) anzeigt.

Elektrolyte und Mineralstoffe:

- Natrium, Kalium, Chlorid: Diese Elektrolyte sind entscheidend für den Flüssigkeits- und Säure-Basen-Haushalt des Körpers. Störungen können auf verschiedene gesundheitliche Probleme, wie Dehydration oder Stoffwechselstörungen, hindeuten.

- Calcium und Phosphor: Diese Mineralstoffe spielen eine Rolle bei der Knochengesundheit und bei verschiedenen enzymatischen Prozessen im Körper. Unregelmäßigkeiten können auf Knochenerkrankungen oder hormonelle Störungen hinweisen.

Proteine und Enzyme:

- Albumin und Globuline: Diese Proteine helfen, das Immunsystem zu regulieren und den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Ein niedriger Albuminwert kann auf Leberprobleme oder Nierenerkrankungen hindeuten.

- Amylase und Lipase: Diese Enzyme werden zur Diagnose von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen (z. B. Pankreatitis) herangezogen.

Spezifische Tests:

- Hormonuntersuchungen (z. B. Schilddrüse, Cortisol): Diese Tests können helfen, hormonelle Erkrankungen wie Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) oder Cushing-Syndrom zu diagnostizieren.

- Infektionsmarker: Bei Verdacht auf Infektionen wie Borreliose, Ehrlichiose oder Leishmaniose werden spezielle Tests durchgeführt, um Antikörper oder Antigene im Blut nachzuweisen.

Probenversendung an ein Labor und Wartezeiten auf die Ergebnisse

Die Blutprobe wird in vielen Fällen an ein spezialisiertes Labor gesendet, insbesondere wenn komplexere Tests erforderlich sind. Das Labor führt dann die Analyse der Proben durch und erstellt einen detaillierten Bericht, der die Ergebnisse der verschiedenen Tests enthält.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es je nach Art der Tests und der Laborarbeit einige Tage dauern kann, bis die Ergebnisse vorliegen. In der Regel dauert die Untersuchung von Standardwerten, wie den allgemeinen Blutwerten oder Leber- und Nierenfunktionen, etwa ein bis zwei Tage. Komplexere Tests, wie Hormonanalysen oder spezielle Infektionstests, können länger dauern – in manchen Fällen bis zu einer Woche oder mehr. Während dieser Zeit wird der Hund in der Regel symptomatisch behandelt, insbesondere wenn akute Probleme vorliegen.

Die Wartezeit kann je nach Labor und Art der Analyse variieren. Einige tierärztliche Praxen bieten Express-Dienste an, bei denen Ergebnisse schneller verfügbar sind. Doch in den meisten Fällen sollte man als Hundebesitzer darauf vorbereitet sein, einige Tage auf die endgültige Diagnose zu warten.

Blutuntersuchungen beim Hund sind ein wertvolles diagnostisches Werkzeug, um Gesundheitsprobleme zu erkennen, die durch eine klinische Untersuchung allein möglicherweise nicht entdeckt werden können. Sie bieten umfassende Informationen über die Funktion von Organen, den Blutstatus und mögliche Stoffwechselstörungen. Auch wenn die Entnahme der Blutprobe selbst schnell und unkompliziert ist, sollte man sich bewusst sein, dass es einige Tage dauern kann, bis die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen. Dennoch ist diese Zeitspanne notwendig, um eine präzise Diagnose zu stellen und die richtige Behandlung für den Hund zu planen.

Urinuntersuchung beim Hund: Ablauf, Bedeutung und relevante Werte

Die Urinuntersuchung gehört zu den wichtigsten diagnostischen Maßnahmen in der tierärztlichen Praxis. Sie hilft dabei, eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen zu erkennen, die bei Hunden häufig vorkommen und oft unbemerkt bleiben, bis sie fortgeschritten sind. Durch die Analyse des Urins kann der Tierarzt auf Erkrankungen der Nieren, der Harnwege, des Stoffwechsels und sogar auf systemische Erkrankungen wie Diabetes hinweisen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie eine Urinuntersuchung beim Hund abläuft, welche Werte überprüft werden, warum diese Untersuchung notwendig ist und welche Informationen sie liefern kann.

Warum ist eine Urinuntersuchung notwendig?

Die Urinuntersuchung liefert wertvolle Hinweise auf den Gesundheitszustand eines Hundes, insbesondere auf die Funktion der Nieren und des Harnsystems. Viele Hunde zeigen erst dann auffällige Symptome, wenn eine Erkrankung schon fortgeschritten ist. Deshalb ist die Urinuntersuchung ein unverzichtbares diagnostisches Werkzeug, das dazu beiträgt, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Besonders bei Tieren, die unspezifische Symptome wie Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, häufiges Trinken oder Urinieren zeigen, ist die Urinanalyse ein entscheidender Schritt in der Diagnosestellung.

Einige der häufigsten Erkrankungen, die durch Urinuntersuchungen identifiziert werden können, sind:

- Harnwegsinfektionen (HWI)

- Blasensteine oder Kristalle

- Nierenprobleme (z. B. Niereninsuffizienz)

- Diabetes mellitus

- Lebererkrankungen

- Erkrankungen des Stoffwechsels

- Dehydration

Eine Urinuntersuchung kann auch zur Überwachung chronischer Erkrankungen oder zur Beurteilung der Behandlung von bestehenden Problemen eingesetzt werden.

Wie läuft eine Urinuntersuchung beim Hund ab?

Der Ablauf einer Urinuntersuchung beim Hund ist in der Regel einfach und unkompliziert. Es gibt verschiedene Methoden, um eine Urinprobe zu entnehmen, je nach Zustand des Tieres und der gewünschten Genauigkeit der Untersuchung.

1. Vorbereitung des Hundes:

In den meisten Fällen ist keine spezielle Vorbereitung für die Urinuntersuchung notwendig. Der Hund muss nicht nüchtern sein, es ist jedoch ratsam, dass er vor der Untersuchung nicht zu viel Wasser trinkt, um den Urin zu verdünnen.

2. Urinprobe entnehmen:

Die Urinprobe kann auf verschiedene Weisen entnommen werden:

Spontane Urinprobe: In der Regel wird der Hund draußen oder in der Klinik aufgefordert, Urin zu lassen. Der Tierarzt oder die Helferin fängt den Urin in einem speziellen Behälter auf. Diese Methode ist am einfachsten und am wenigsten belastend für den Hund. Sie kann jedoch ungenaue Ergebnisse liefern, wenn der Urin verdünnt oder verdorben ist.

Katheterisierung: Wenn der Hund nicht in der Lage ist, Urin zu lassen oder die Probe unzuverlässig ist, kann der Tierarzt einen Katheter in die Blase einführen, um eine sterile Urinprobe zu entnehmen. Diese Methode wird in der Regel unter leichter Sedierung oder Narkose durchgeführt, da sie für den Hund unangenehm sein kann.

Blasenpunktion (Zystozentese): Diese Methode wird verwendet, wenn eine besonders sterilisierte Urinprobe benötigt wird. Der Tierarzt führt eine Nadel direkt in die Blase des Hundes ein und entnimmt die Probe direkt aus der Blase. Diese Methode ist präzise und liefert eine sterile Probe, die für bestimmte Tests erforderlich ist.

3. Transport und Lagerung der Urinprobe:

Falls die Urinprobe nicht sofort im Labor untersucht wird, muss sie innerhalb einer kurzen Zeit transportiert werden. Urinproben sollten idealerweise innerhalb von 30 Minuten bis 1 Stunde nach der Entnahme analysiert werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Wenn eine sofortige Analyse nicht möglich ist, wird die Probe im Kühlschrank aufbewahrt, um Veränderungen der Urinbestandteile zu verhindern.

4. Untersuchung im Labor:

Nach der Entnahme wird die Urinprobe entweder direkt in der Praxis oder in einem externen Labor untersucht. Dabei werden verschiedene Tests durchgeführt, um eine genaue Diagnose zu stellen.

Welche Werte werden bei einer Urinuntersuchung überprüft?

Eine Urinuntersuchung umfasst mehrere Schritte und Tests, die dem Tierarzt helfen, die Ursache von Symptomen oder Krankheiten zu ermitteln. Zu den wichtigsten Tests gehören:

Urinfarbe, Geruch und Trübung:

- Farbe: Der Urin eines gesunden Hundes sollte hellgelb bis bernsteinfarben sein. Eine ungewöhnliche Farbe wie rot oder braun kann auf das Vorhandensein von Blut, Gallenfarbstoffen oder anderen Substanzen hinweisen.

- Geruch: Ein starker oder ungewöhnlicher Geruch kann auf eine Harnwegsinfektion oder andere Erkrankungen hinweisen.

- Trübung: Klarer Urin ist ein Zeichen für eine normale Gesundheit. Trüber Urin kann auf Entzündungen, Infektionen oder das Vorhandensein von Kristallen oder Blut hindeuten.

UrinpH-Wert:

Der pH-Wert des Urins gibt Hinweise auf das Vorhandensein von Kristallen oder Harnsteinen. Ein normaler pH-Wert liegt zwischen 6 und 7. Abweichungen von diesem Wert können auf Harnwegsprobleme oder eine Neigung zu bestimmten Arten von Blasensteinen hinweisen.

Protein im Urin (Proteinurie):

Ein gesunder Hund sollte nur sehr geringe Mengen an Protein im Urin haben. Ein hoher Proteinspiegel kann auf eine Nierenerkrankung oder eine Entzündung der Harnwege hinweisen. Eine persistierende Proteinurie ist ein wichtiger Marker für Niereninsuffizienz.

Glukose im Urin (Glykosurie):

Das Vorhandensein von Glukose im Urin kann auf Diabetes mellitus hinweisen. Normalerweise wird Glukose im Urin nicht nachgewiesen, da sie vollständig in der Niere resorbiert wird.

Zellen im Urin:

- Leukozyten (weiße Blutkörperchen): Ein erhöhter Anteil kann auf eine Harnwegsinfektion oder eine Entzündung hinweisen.

- Erythrozyten (rote Blutkörperchen): Das Vorhandensein von roten Blutkörperchen im Urin deutet auf Blutungen hin, die durch Harnwegsinfektionen, Steine oder Tumore verursacht werden können.

- Epithelzellen: Diese Zellen können auf eine Entzündung oder Infektion der Harnwege hindeuten.

Bakterien und Kristalle:

- Bakterien: Das Vorhandensein von Bakterien im Urin weist in der Regel auf eine Harnwegsinfektion hin.

- Kristalle: Bestimmte Kristalle im Urin können auf das Vorhandensein von Blasensteinen oder eine Neigung zu deren Bildung hinweisen. Häufige Kristallarten sind Struvit- und Kalziumoxalatkristalle.

Ketonurie:

Ketonkörper im Urin können auf eine schlechte Glukoseverwertung hinweisen, wie sie bei Diabetes oder Fasten auftreten kann.

Die Urinuntersuchung ist ein äußerst wichtiges diagnostisches Verfahren, das dem Tierarzt hilft, eine Vielzahl von Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Sie liefert wertvolle Informationen über den Zustand der Nieren, der Harnwege und des gesamten Stoffwechselsystems des Hundes. Die Urinuntersuchung ist notwendig, um Infektionen, Kristalle, Blasensteine, Diabetes und viele andere Krankheiten zu diagnostizieren, die mit den Nieren und dem Harnsystem in Verbindung stehen. Indem sie regelmäßig durchgeführt wird, kann sie helfen, gesundheitliche Probleme zu erkennen, bevor sie sich verschlimmern und die Lebensqualität des Hundes beeinträchtigen.

Kotuntersuchung beim Hund: Warum sie sinnvoll ist, Ablauf und wichtige Tests

Die Kotuntersuchung ist eine der grundlegenden diagnostischen Maßnahmen beim Tierarzt, um die Gesundheit eines Hundes zu überprüfen. Sie hilft dabei, eine Vielzahl von Krankheiten und Gesundheitsproblemen zu erkennen, die oft erst im fortgeschrittenen Stadium Symptome zeigen oder im Alltag schwer zu bemerken sind. In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine Kotuntersuchung beim Hund sinnvoll ist, wie sie abläuft, was dabei untersucht wird und was Sie als Hundebesitzer bei der Probenentnahme beachten sollten.

Warum ist eine Kotuntersuchung beim Hund sinnvoll?

Die Kotuntersuchung ist ein wichtiger diagnostischer Schritt, weil der Kot viele Informationen über die Gesundheit eines Hundes liefert, die auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich sind. Durch die Analyse des Kots kann der Tierarzt verschiedene Erkrankungen oder Probleme des Verdauungstraktes, der Leber, der Nieren oder des Immunsystems aufdecken. Sie ist besonders sinnvoll, um folgende gesundheitliche Probleme zu diagnostizieren:

Parasitenbefall: Häufige parasitäre Infektionen, wie zum Beispiel Würmer (z. B. Bandwürmer, Spulwürmer), Giardien oder andere Protozoen, können durch eine Kotuntersuchung festgestellt werden. Diese Parasiten verursachen oft unspezifische Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Appetitverlust oder Gewichtsverlust.

Bakterielle Infektionen: Einige bakterielle Infektionen des Verdauungstraktes, wie Salmonellen oder Campylobacter, können ebenfalls im Kot nachgewiesen werden und sind häufig mit Symptomen wie Durchfall oder Blähungen verbunden.

Verdauungsstörungen: Kotuntersuchungen helfen, Probleme bei der Verdauung von Nahrungsmitteln zu erkennen. Zum Beispiel kann die Untersuchung Hinweise auf eine unzureichende Fettverdauung oder auf Entzündungen im Darm geben.

Blut im Kot: Auch winzige Blutspuren im Kot können mit bloßem Auge oft nicht erkannt werden, aber durch eine Kotuntersuchung können sie nachgewiesen werden. Blut im Kot kann auf Entzündungen, Tumore oder andere schwerwiegende Erkrankungen hindeuten.

Darmmikrobiom: Ein Ungleichgewicht der Darmflora kann zu verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden führen, und eine Kotuntersuchung kann helfen, diese Störungen zu identifizieren.

Wie läuft eine Kotuntersuchung beim Hund ab?

Die Kotuntersuchung selbst ist ein einfacher und unkomplizierter Prozess. Sie erfolgt in der Regel in zwei Schritten: der Entnahme der Probe und der Analyse der Probe im Labor oder in der Praxis.

1. Probenentnahme:

Für eine zuverlässige Kotuntersuchung ist es wichtig, eine frische und unverdorbene Probe zu entnehmen. In der Regel wird empfohlen, eine Kotprobe direkt aus dem Stuhlgang des Hundes zu entnehmen, während der Hund draußen ist. Es ist wichtig, die Probe möglichst direkt nach der Entnahme zum Tierarzt zu bringen, da Kotproben, die längere Zeit aufbewahrt werden, ihre diagnostische Aussagekraft verlieren können.

Was solltest du also mitbringen?

- Frische Kotprobe: Achten Sie darauf, dass die Probe frisch ist (idealerweise nicht älter als 12 Stunden) und keine Verunreinigungen wie Erde oder Gras enthält.

- Sauberer Behälter: Verwenden Sie einen sauberen Plastikbehälter oder ein spezielles Probenröhrchen, das in vielen Tierarztpraxen zur Verfügung gestellt wird, um die Probe zu transportieren. Vermeiden Sie es, die Probe mit den Händen zu berühren, um Kontaminationen zu vermeiden.

Wenn der Hund nicht in der Lage ist, eine Probe zu produzieren oder die Probe nicht ausreichend ist, kann der Tierarzt gegebenenfalls eine spezielle Methode wie die Entnahme von Kotproben direkt aus dem Rektum des Hundes vornehmen.

2. Laboranalyse:

Sobald die Kotprobe beim Tierarzt eingetroffen ist, wird sie im Labor oder in der Praxis analysiert. Die Untersuchung umfasst verschiedene Tests, die je nach Verdacht auf bestimmte Erkrankungen variieren können. Häufig wird eine Mikroskopie durchgeführt, bei der nach Parasiten, Eiern oder Zysten im Kot gesucht wird. In manchen Fällen können zusätzliche Tests, wie Kulturen zur Erkennung von Bakterien oder spezifischen Parasiten, erforderlich sein.

Welche Tests werden bei einer Kotuntersuchung durchgeführt?

Die Kotuntersuchung umfasst eine Vielzahl von Tests, um verschiedene Erkrankungen zu erkennen und eine genaue Diagnose zu stellen:

Mikroskopische Untersuchung:

- Parasiten und Eier: Eine mikroskopische Untersuchung des Kots kann Eier von Würmern oder Zysten von Protozoen wie Giardien nachweisen. Diese Parasiten verursachen oft Durchfall, Erbrechen oder Gewichtsverlust bei Hunden.

- Bakterien: Bestimmte Bakterien, wie Salmonellen oder Campylobacter, die ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen können, sind ebenfalls im Kot nachweisbar.

Fecal Floatation (Schwimmtest): Dieser Test wird verwendet, um die Eier von parasitären Würmern im Kot zu finden. Der Kot wird mit einer speziellen Lösung vermischt, die eine höhere Dichte hat als die Eier von Würmern. Dies führt dazu, dass die Eier an die Oberfläche schwimmen, wo sie dann mikroskopisch untersucht werden.

Kotkultur: Bei Verdacht auf bakterielle Infektionen wird der Kot auf spezielle Bakterienkulturen untersucht. Diese Tests sind besonders wichtig, wenn der Hund Symptome wie Durchfall oder Erbrechen zeigt, die durch eine bakterielle Infektion verursacht sein könnten.

Blut im Kot (okkultes Blut): Ein weiterer wichtiger Test ist die Suche nach verborgenem Blut im Kot. Dies kann auf eine Entzündung oder eine Krankheit im Magen-Darm-Trakt hinweisen. Der Test wird häufig bei Hunden durchgeführt, die unklaren Durchfall haben oder Symptome wie Erbrechen und Gewichtsverlust zeigen.

Untersuchung auf Verdauungsstörungen: Bei Hunden mit chronischen Verdauungsstörungen oder Anzeichen von Fettmalabsorption wird der Kot auf unverdauten Nahrungsbestandteile oder Fettspuren untersucht. Solche Tests können Hinweise auf Erkrankungen wie Pankreatitis oder eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln geben.

Die Kotuntersuchung ist folglich ein unverzichtbares diagnostisches Verfahren, das wichtige Informationen über die Gesundheit eines Hundes liefert. Sie hilft nicht nur dabei, parasitäre Infektionen zu erkennen, sondern kann auch auf bakterielle Infektionen, Verdauungsstörungen und andere gesundheitliche Probleme hinweisen. Eine regelmäßige Kotuntersuchung, insbesondere bei Hunden, die Symptome wie Durchfall, Erbrechen oder Gewichtsverlust zeigen, ist wichtig, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und die richtige Behandlung einzuleiten. Als Hundebesitzer solltest du darauf achten, frische Proben zu sammeln und die Empfehlungen des Tierarztes zu befolgen, um eine genaue Diagnose zu gewährleisten.

Es gibt eine vielzahl von parasiten, die für hunde gefährlich werden können. informiere dich hier

Bildgebende Verfahren in der Krankheitsdiagnostik beim Hund: Röntgen, Ultraschall, CT und MRT

Bildgebende Verfahren sind ein unverzichtbares Werkzeug in der tierärztlichen Diagnostik. Sie ermöglichen es, innere Strukturen des Hundes sichtbar zu machen, ohne invasive Eingriffe vornehmen zu müssen. Dies ist besonders wichtig, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen, die genaue Ursache von Beschwerden zu identifizieren und die richtige Behandlung einzuleiten. Zu den häufigsten bildgebenden Verfahren zählen Röntgenaufnahmen, Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT). In diesem Artikel werden diese Verfahren detailliert beschrieben, ihre Funktionsweise erklärt und erläutert, was bei der Untersuchung erkannt werden kann.

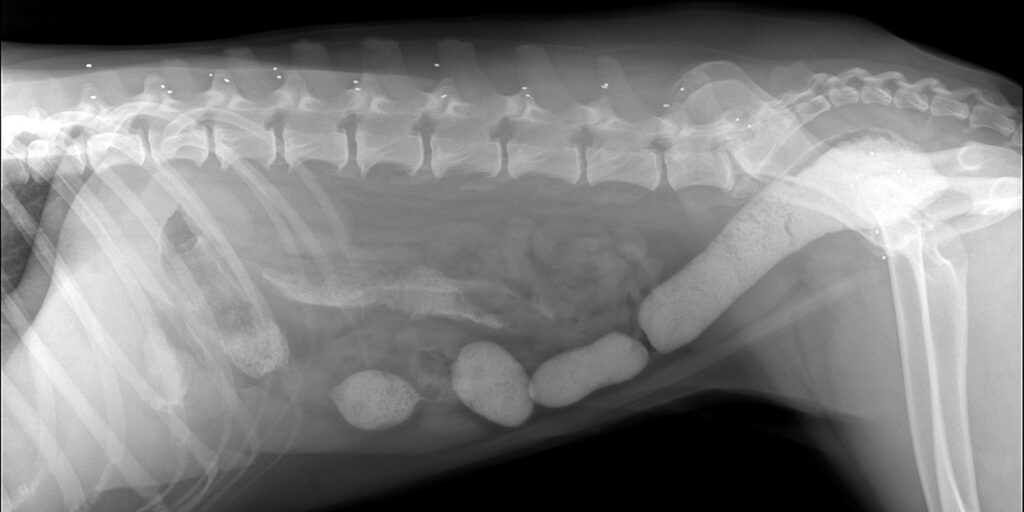

Röntgen (Radiologie) beim Hund

Das Röntgen ist eines der ältesten und am häufigsten eingesetzten bildgebenden Verfahren in der Tiermedizin. Es nutzt ionisierende Strahlung, um Bilder von den inneren Strukturen des Hundes zu erzeugen. Dabei durchdringt die Strahlung den Körper des Tieres und wird von verschiedenen Geweben unterschiedlich stark absorbiert. Dichtere Strukturen wie Knochen absorbieren mehr Strahlung und erscheinen auf den Röntgenbildern heller (weiß), während weniger dichte Gewebe wie Weichteile dunkler (schwarz) erscheinen.

Wie funktioniert das Röntgen?

Der Hund wird für die Röntgenaufnahme in eine bestimmte Position gebracht, und der Röntgenstrahler wird in der Regel auf den betreffenden Körperbereich gerichtet. Der Hund muss dabei ruhig gehalten werden, da Bewegungen die Bildqualität beeinträchtigen können. Manchmal ist eine Sedierung erforderlich, um den Hund in die richtige Position zu bringen, insbesondere bei schmerzhaften oder nervösen Tieren.

Was kann mit Röntgen erkannt werden?

- Knochenbrüche und -verletzungen: Röntgenaufnahmen sind hervorragend geeignet, um Knochenbrüche, Gelenkverschiebungen oder andere knöcherne Verletzungen zu erkennen.

- Arthrose und Gelenkprobleme: Veränderungen in den Gelenken, wie z. B. Arthrose oder entzündliche Erkrankungen, sind gut sichtbar.

- Tumore und Abszesse: Tumore in den Knochen oder großen Tumormassen im Bauchraum können mit Röntgenstrahlen erkannt werden.

- Lungenprobleme: Erkrankungen wie Lungenentzündungen, Tumore oder Herzvergrößerung lassen sich in den Röntgenbildern der Brustregion gut beurteilen.

- Magendilatation oder Fremdkörper: Bei Verdacht auf eine Magendrehung oder das Vorhandensein von Fremdkörpern im Verdauungstrakt kann das Röntgen ebenfalls Aufschluss geben.

Ultraschall (Sonografie) beim Hund

Der Ultraschall ist ein nicht-invasives Verfahren, das hochfrequente Schallwellen nutzt, um Bilder von den inneren Organen zu erzeugen. Ultraschall ist besonders geeignet, um Weichteile wie Organe, Blutgefäße oder Flüssigkeiten im Körper darzustellen. Die Schallwellen werden von den verschiedenen Geweben im Körper reflektiert und vom Gerät aufgezeichnet, um ein Bild zu erstellen.

Wie funktioniert der Ultraschall?

Bei der Ultraschalluntersuchung wird ein Gel auf die Haut des Hundes aufgetragen, um die Schallwellen besser leiten zu können. Ein Schallkopf (Transducer) wird dann auf die entsprechende Körperstelle aufgesetzt, um die Schallwellen zu senden und die zurückkommenden Echos zu empfangen. Der Tierarzt kann die Bilder in Echtzeit auf einem Monitor sehen, wodurch die Untersuchung direkt erfolgt.

Was kann mit Ultraschall erkannt werden?

- Organe im Bauchraum: Der Ultraschall ist besonders nützlich, um Organe wie die Leber, Milz, Nieren, Blase und Bauchspeicheldrüse zu untersuchen. Tumore, Entzündungen oder Veränderungen in der Struktur der Organe können identifiziert werden.

- Herzerkrankungen: Durch die Verwendung eines speziellen Ultraschallverfahrens, dem sogenannten Echokardiogramm, können Herzprobleme wie Klappenfehler, vergrößerte Herzen oder Flüssigkeitsansammlungen im Herzbeutel erkannt werden.

- Schwangerschaft: Ultraschall ist das Verfahren der Wahl, um eine Trächtigkeit bei Hündinnen zu bestätigen und die Anzahl der Welpen sowie deren Entwicklung zu überwachen.

- Flüssigkeitsansammlungen: Bei Verdacht auf Ansammlungen von Flüssigkeit im Körper, wie zum Beispiel bei einer Bauchfellentzündung oder einem Ödem, kann der Ultraschall diese feststellen.

Computertomographie (CT) beim Hund

Die Computertomographie (CT) ist ein bildgebendes Verfahren, das detaillierte Querschnittsbilder des Körpers erstellt. Sie nutzt Röntgenstrahlen, kombiniert diese jedoch mit modernen Computersystemen, um präzise Schichtbilder zu erzeugen. Anders als beim traditionellen Röntgen ermöglicht das CT, dreidimensionale Bilder zu erstellen, die die Gewebe des Hundes aus verschiedenen Perspektiven darstellen.

Wie funktioniert die Computertomographie?

Für eine CT-Untersuchung wird der Hund in der Regel in eine Narkose oder Sedierung versetzt, da es erforderlich ist, dass das Tier während der Aufnahme absolut ruhig bleibt. Der Hund wird auf einem speziellen Tisch positioniert und fährt in den CT-Scanner, der eine Reihe von Röntgenaufnahmen in verschiedenen Winkeln macht. Diese Aufnahmen werden dann von einem Computer zu einem detaillierten Querschnittsbild zusammengesetzt.

Was kann mit CT erkannt werden?

- Tumore und Abschnitte des Körpers: Das CT eignet sich hervorragend zur Darstellung von Tumoren, da es sehr gute Bilder von Weichteilen und Knochen liefert. Es kann auch dazu verwendet werden, Tumoren in schwer zugänglichen Bereichen wie dem Gehirn oder den inneren Organen zu lokalisieren.

- Verletzungen der Knochen und Gelenke: Frakturen oder komplexe Knochenverletzungen können sehr detailliert und dreidimensional dargestellt werden.

- Krankheiten des Gehirns: Das CT kann bei der Diagnose von Gehirntumoren, Schlaganfällen oder anderen pathologischen Veränderungen im Gehirn helfen.

- Lungenkrankheiten: Komplexe Erkrankungen der Lunge, wie Tumoren oder entzündliche Veränderungen, können durch ein CT besser beurteilt werden.

Magnetresonanztomographie (MRT) beim Hund

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein weiteres hochentwickeltes bildgebendes Verfahren, das starke Magnetfelder und Radiowellen nutzt, um Bilder des Körpers zu erzeugen. Im Gegensatz zum Röntgen und CT arbeitet das MRT ohne ionisierende Strahlung und ist daher besonders sicher für die Untersuchung von Weichteilen.

Wie funktioniert das MRT?

Während einer MRT-Untersuchung wird der Hund in eine Röhre geschoben, die ein starkes Magnetfeld erzeugt. Diese Technik nutzt die magnetischen Eigenschaften der Wasserstoffatome im Körper, um Bilder zu erzeugen. Der Hund muss für eine MRT-Untersuchung in der Regel sediert oder unter Narkose stehen, da er während der Aufnahme ruhig bleiben muss.

Was kann mit MRT erkannt werden?

- Gehirn und Rückenmark: Das MRT ist das bevorzugte Verfahren zur Untersuchung des Gehirns und des Rückenmarks. Es hilft bei der Diagnose von Tumoren, Entzündungen, Blutungen, Bandscheibenvorfällen und anderen neurologischen Erkrankungen.

- Weichteile: Im Gegensatz zum CT liefert das MRT besonders detaillierte Bilder von Weichteilen, wie Muskeln, Sehnen, Bändern und inneren Organen. Dies macht es besonders nützlich für die Diagnostik von Muskel- oder Weichteilverletzungen.

- Bandscheibenprobleme: Bei Hunden mit Rückenproblemen oder Lahmheit kann das MRT zur Diagnose von Bandscheibenvorfällen oder anderen Rückenmarks- und Wirbelsäulenproblemen eingesetzt werden.

Bildgebende Verfahren spielen eine zentrale Rolle in der modernen tierärztlichen Diagnostik. Sie ermöglichen es, den Zustand der inneren Organe und Gewebe eines Hundes genau zu beurteilen und Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Röntgen, Ultraschall, CT und MRT bieten jeweils ihre eigenen Vorteile und kommen bei unterschiedlichen klinischen Fragestellungen zum Einsatz. Diese Verfahren ermöglichen es den Tierärzten, genaue Diagnosen zu stellen und die bestmögliche Behandlung für den Hund zu planen. Die Wahl des richtigen Verfahrens hängt von der Art der Erkrankung und dem Bereich des Körpers ab, der untersucht werden muss.

Hier kannst du dich umfassend über hundekrankheiten informieren

Spezielle Tests in der tierärztlichen Diagnostik beim Hund: Allergietests, Biopsien und andere Verfahren

Neben den gängigen diagnostischen Methoden wie Röntgen, Ultraschall, CT und MRT gibt es eine Reihe spezieller Tests, die weitergehende Informationen über die Gesundheit eines Hundes liefern können. Diese Tests sind häufig notwendig, wenn herkömmliche Verfahren keine eindeutige Diagnose zulassen oder wenn spezifische Erkrankungen ausgeschlossen oder bestätigt werden müssen. Zu den häufigeren speziellen Tests gehören Allergietests, Biopsien, Blutgerinnungstests, genetische Tests und kulturelle Tests. Im Folgenden gehen wir detaillierter auf diese speziellen Tests ein und erklären, wann sie eingesetzt werden und welche Informationen sie liefern.

Allergietests beim Hund

Allergien sind eine häufige Ursache für verschiedene Hautprobleme, Verdauungsstörungen oder Atemwegserkrankungen bei Hunden. Wenn ein Hund wiederholt an juckender Haut, Hautausschlägen, Ohrenentzündungen oder anderen allergischen Reaktionen leidet, kann ein Allergietest helfen, die Ursache zu identifizieren.

Arten von Allergietests:

Haut-Prick-Test: Dies ist eine der häufigsten Methoden, um Umweltallergien (z. B. Gräser, Pollen, Hausstaubmilben) zu diagnostizieren. Kleine Mengen der verdächtigen Allergene werden auf die Haut des Hundes aufgetragen und die Haut wird leicht angeritzt, sodass das Allergen in die Haut eindringen kann. Wenn der Hund auf das Allergen reagiert, kommt es zu einer juckenden, rötlichen Schwellung an der Teststelle. Der Haut-Prick-Test ist besonders bei Allergien gegen Umweltfaktoren hilfreich.

Bluttest: Hier wird das Blut des Hundes auf IgE-Antikörper gegen spezifische Allergene untersucht. IgE-Antikörper sind Teil der Immunreaktion des Körpers auf Allergene. Dieser Test kann auch für Nahrungsmittelallergien verwendet werden, ist jedoch weniger genau als der Haut-Prick-Test.

Eliminationsdiät: Bei Verdacht auf eine Nahrungsmittelallergie wird der Hund über mehrere Wochen hinweg mit einer speziellen Diät gefüttert, die nur eine begrenzte Anzahl von Zutaten enthält. Danach werden nach und nach verschiedene Nahrungsmittel eingeführt, um zu sehen, ob eine allergische Reaktion ausgelöst wird. Dieser Test erfordert Geduld, da er mehrere Wochen dauern kann.

Was kann durch Allergietests erkannt werden?

- Umweltallergien: Pollen, Gräser, Staubmilben, Schimmelpilze oder sogar bestimmte Materialien wie Teppiche oder Kunststoffe können Allergien auslösen.

- Nahrungsmittelallergien: Häufige Auslöser sind Fleischarten wie Rind, Huhn, Fisch oder Getreideprodukte.

- Insektenallergien: Zecken oder Flohbisse können ebenfalls allergische Reaktionen hervorrufen

Biopsien beim Hund

Eine Biopsie ist ein medizinisches Verfahren, bei dem Gewebeproben aus dem Körper eines Hundes entnommen werden, um sie mikroskopisch zu untersuchen. Biopsien werden häufig bei Verdacht auf Tumoren, Hauterkrankungen oder Entzündungen durchgeführt, um eine genaue Diagnose zu stellen und herauszufinden, ob das Gewebe gut- oder bösartig ist.

Arten von Biopsien:

Feinnadelaspirationsbiopsie (FNA): Bei dieser Methode wird mit einer feinen Nadel eine Gewebeprobe aus einem verdächtigen Bereich (z. B. einem Tumor oder einer Hautveränderung) entnommen. Diese Probe wird dann unter dem Mikroskop untersucht, um festzustellen, ob es sich um Krebszellen oder eine entzündliche Reaktion handelt. FNA ist weniger invasiv und wird häufig verwendet, um rasch eine erste Diagnose zu erhalten.

Exzisionsbiopsie: Bei dieser Methode wird ein kleiner Bereich des Gewebes chirurgisch entfernt und in das Labor geschickt. Dies ist eine genauere Methode als die Feinnadelbiopsie, besonders bei größeren Tumoren oder bei Bedarf einer genaueren Gewebeanalyse.

Endoskopische Biopsie: Wird häufig bei Problemen im Magen-Darm-Trakt, der Lunge oder den Harnwegen eingesetzt. Ein flexibles Endoskop wird in den Körper eingeführt, um Proben aus den inneren Organen zu entnehmen.

Was kann durch Biopsien erkannt werden?

- Krebs: Biopsien sind der Goldstandard bei der Diagnose von Tumoren. Sie können bestätigen, ob ein Tumor gut- oder bösartig ist und helfen, den Schweregrad zu bestimmen.

- Entzündungen und Infektionen: Bei Hauterkrankungen, die auf eine chronische Entzündung oder eine Infektion hindeuten, kann eine Biopsie Klarheit bringen.

- Autoimmunerkrankungen: Bei Verdacht auf Autoimmunerkrankungen (z. B. Lupus oder Pemphigus) kann eine Biopsie helfen, die Diagnose zu bestätigen.

Genetische Tests beim Hund

Genetische Tests werden verwendet, um bestimmte Erbkrankheiten oder genetische Prädispositionen zu erkennen. Diese Tests sind besonders bei bestimmten Rassen wichtig, die anfällig für bestimmte genetische Erkrankungen sind. So können Züchter, Tierärzte und Hundebesitzer präventive Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit des Hundes zu schützen.

Beispiele für genetische Tests:

- Erbkrankheiten wie Progressive Retinaatrophie (PRA) oder Epilepsie: Diese genetischen Erkrankungen können durch spezielle Tests diagnostiziert werden, die das Vorhandensein des verantwortlichen Gens nachweisen.

- Multidrug-Resistance-1 (MDR1) Gen: Einige Hunde sind genetisch prädisponiert, auf bestimmte Medikamente wie Ivermectin, das gegen Parasiten eingesetzt wird, empfindlicher zu reagieren. Ein Test kann auf diese genetische Anfälligkeit hinweisen.

Was kann durch genetische Tests erkannt werden?

- Erbkrankheiten: Die Tests können Aufschluss über genetische Prädispositionen für Krankheiten wie PRA, Epilepsie, Herzerkrankungen und bestimmte Krebsarten geben.

- Risikomanagement für Züchter: Züchter können genetische Tests verwenden, um sicherzustellen, dass keine erblichen Erkrankungen an die Nachkommen weitergegeben werden. Auch können Farbübertragungen erkannt und getestet werden – dies ist beispielsweise beim Merle-Gen äußerst wichtig.

Blutgerinnungstests beim Hund

Blutgerinnungstests sind wichtig, um Erkrankungen wie Blutgerinnungsstörungen oder Lebererkrankungen zu erkennen. Diese Tests messen, wie gut das Blut des Hundes gerinnt und helfen, Bedingungen wie Gerinnungsstörungen, Lebererkrankungen oder das Vorhandensein von Blutgerinnseln festzustellen.

Wichtige Blutgerinnungstests:

- PT (Prothrombinzeit): Dieser Test misst, wie schnell das Blut des Hundes gerinnt und hilft, Probleme mit der Leber oder den Gerinnungsfaktoren zu erkennen.

- APTT (aktivierte partielle Thromboplastinzeit): Ein weiterer Test, der hilft, Defekte in der Gerinnungskaskade zu identifizieren.

Was kann durch Blutgerinnungstests erkannt werden?

- Blutgerinnungsstörungen: Krankheiten wie von-Willebrand-Krankheit oder andere angeborene oder erworbene Blutgerinnungsstörungen.

- Lebererkrankungen: Da die Leber für die Produktion vieler Gerinnungsfaktoren verantwortlich ist, können diese Tests auch auf Leberprobleme hinweisen.

Kulturelle Tests und Mikrobiologische Tests

Kulturelle Tests werden verwendet, um bakterielle oder pilzliche Infektionen zu diagnostizieren, die durch Abstriche oder Gewebeproben aus verschiedenen Körperbereichen (Haut, Urin, Rachen, Wunden) gewonnen werden. In der Mikrobiologie wird die Probe auf das Wachstum von Bakterien oder Pilzen untersucht, um den Erreger zu identifizieren und geeignete Antibiotika oder Antimykotika zu bestimmen.

Was kann durch kulturelle Tests erkannt werden?

- Bakterielle Infektionen: Die genaue Bestimmung des Erregers ermöglicht eine gezielte Antibiotikatherapie.

- Pilzinfektionen: Auch Dermatophyten und andere Pilzarten, die Hauterkrankungen verursachen, können durch kulturelle Tests nachgewiesen werden.

Spezielle Tests sind eine wertvolle Ergänzung zu den Standarduntersuchungen in der tierärztlichen Diagnostik und helfen dabei, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Ob Allergietests, Biopsien, genetische Tests oder mikrobielle Kulturen – diese Verfahren liefern oft entscheidende Informationen, die die richtige Diagnose und Therapie ermöglichen. Die Auswahl des geeigneten Tests hängt von den Symptomen des Hundes und den spezifischen Verdachtsdiagnosen des Tierarztes ab.

Erfahre mehr über wichtige must-haves rund um den kranken Hund

Unterschiede zwischen Tierarzt und Tierklinik: Ein Überblick

Es gibt verschiedene Gründe, warum es Unterschiede zwischen einem „normalen“ Tierarzt und einer Tierklinik gibt. Beide bieten tiermedizinische Dienstleistungen an, aber der Umfang der Versorgung, die Ausstattung und die Spezialisierung unterscheiden sich in vielen Aspekten. Im Folgenden erläutere ich dir die wichtigsten Unterschiede:

Umfang der Versorgung

Tierarztpraxis: Eine Tierarztpraxis ist in der Regel eine kleinere, lokal ansässige Einrichtung, die grundlegende tiermedizinische Leistungen anbietet. Tierärzte in solchen Praxen sind häufig Generalisten, die in der Lage sind, allgemeine Gesundheitsuntersuchungen, Impfungen, präventive Maßnahmen und die Behandlung von häufigen Krankheiten oder kleineren Verletzungen durchzuführen. Auch Routineoperationen, wie Kastrationen, Zahnbehandlungen und kleinere chirurgische Eingriffe, gehören zum Leistungsspektrum. Die Praxis ist oft auf den täglichen Bedarf von Haustieren wie Hunden, Katzen oder Kleintieren ausgelegt.

Tierklinik: Eine Tierklinik ist in der Regel eine größere, spezialisierte Einrichtung, die auf eine breitere Palette an Dienstleistungen ausgelegt ist. Tierkliniken bieten sowohl allgemeine tiermedizinische Betreuung als auch spezialisierte Leistungen an. Hier können auch komplexere Behandlungen und Eingriffe durchgeführt werden, wie z. B. Notfallversorgung, spezialisierte Chirurgie, Onkologie (Krebsbehandlung), Kardiologie oder Neurologie. Sie bieten oft eine intensivere Betreuung, einschließlich stationärer Aufnahme von Tieren, die eine fortlaufende Überwachung oder umfangreiche Behandlungen benötigen. In einer Tierklinik sind häufig mehrere Fachärzte für verschiedene Tierarten und medizinische Bereiche tätig, sodass eine umfassende Betreuung möglich ist.

Ausstattung und Technologie

Tierarztpraxis: Die Ausstattung einer Tierarztpraxis ist auf die gängigen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten ausgerichtet. Das bedeutet, dass Standardverfahren wie Blutuntersuchungen, Impfungen, Wurmbehandlungen, Röntgen und Ultraschall oft in der Praxis durchgeführt werden können. Manche Praxen bieten auch kleinere chirurgische Eingriffe an, aber die technische Ausstattung ist in der Regel nicht so umfangreich wie in einer Klinik.

Tierklinik: Eine Tierklinik ist in der Regel besser ausgestattet, insbesondere für diagnostische und therapeutische Verfahren. Sie verfügen über hochentwickelte Geräte wie Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT), endoskopische Ausstattungen und spezialisierte Labore für komplexere Tests. Kliniken bieten auch intensive Überwachungs- und Pflegeeinrichtungen für Tiere, die nach einer Operation oder in einer kritischen Phase der Krankheit bleiben müssen. In Notfällen oder bei schweren Erkrankungen kann die Klinik die nötige Infrastruktur und Ausstattung bieten, um sofortige und spezialisierte Hilfe zu leisten.

Fachliche Spezialisierungen

- Tierarztpraxis: In einer Tierarztpraxis ist der Tierarzt meist ein Generalist, der über fundierte Kenntnisse in allen Bereichen der Haustiermedizin verfügt. Einige Tierärzte haben vielleicht zusätzliche Qualifikationen oder Interessen in bestimmten Bereichen, aber die meisten Tierarztpraxen bieten eine breit gefächerte, aber weniger spezialisierte Versorgung an.

- Tierklinik: Tierkliniken beschäftigen häufig mehrere Fachspezialisten, die sich auf bestimmte medizinische Bereiche konzentrieren. Dazu gehören Experten für Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie, Zahnheilkunde, Dermatologie und mehr. Diese Fachspezialisten bieten eine vertiefte und präzisere Behandlung für spezifische Gesundheitsprobleme. Wenn ein Haustier eine spezialisierte Diagnose oder Behandlung benötigt, kann es sinnvoll sein, eine Tierklinik aufzusuchen, die über die entsprechenden Experten und Ressourcen verfügt.

Notfallversorgung und 24-Stunden-Bereitschaft

Tierarztpraxis: Viele Tierarztpraxen bieten keine rund um die Uhr Notfallversorgung an. Sie haben feste Sprechzeiten, und außerhalb dieser Zeiten sind sie möglicherweise nicht erreichbar. In Notfällen oder bei dringenden medizinischen Problemen müssen Tierbesitzer oft auf eine Notfallklinik oder eine Tierklinik ausweichen.

Tierklinik: Tierkliniken sind häufig rund um die Uhr geöffnet und bieten Notfalldienste an. Sie verfügen über die nötige Infrastruktur, um auch nachts oder am Wochenende Notfallpatienten zu behandeln. Das bedeutet, dass in einer Tierklinik sofortige Hilfe verfügbar ist, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, was bei schweren Unfällen, Verletzungen oder lebensbedrohlichen Zuständen wichtig ist.

Stationäre Behandlung und Intensivpflege

Tierarztpraxis: Eine Tierarztpraxis ist in der Regel nicht auf eine längere stationäre Behandlung oder intensive Pflege ausgelegt. Sie bieten meist ambulante Behandlung an, und der Hund oder die Katze wird nach der Behandlung nach Hause geschickt.

Tierklinik: In einer Tierklinik können Tiere, die eine intensivere Behandlung oder Überwachung benötigen, stationär aufgenommen werden. Kliniken bieten oft spezialisierte Pflegeeinrichtungen, wie z. B. Intensivstationen für schwer kranke oder operierte Tiere. Dort werden die Tiere rund um die Uhr überwacht, und es stehen spezialisierte Pflegekräfte zur Verfügung.

Kosten

Tierarztpraxis: Tierarztpraxen bieten im Allgemeinen eine günstigere Versorgung, da ihre Dienstleistungen weniger spezialisierte Ausstattung und Fachwissen erfordern. Routinebehandlungen und allgemeinmedizinische Versorgungen sind daher kostengünstiger.

Tierklinik: Aufgrund der erweiterten Ausstattung, der Fachspezialisierungen und der intensiveren Betreuung können die Kosten in einer Tierklinik höher ausfallen. Notfallbehandlungen, spezialisierte Diagnosen und chirurgische Eingriffe können in Kliniken teurer sein, da auch die Einrichtung und das Personal für die 24-Stunden-Versorgung berücksichtigt werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hauptunterschied zwischen einer Tierarztpraxis und einer Tierklinik in der Größe, dem Spezialisierungsgrad und der Ausstattung liegt. Eine Tierarztpraxis ist ideal für regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und die Behandlung von allgemeineren Gesundheitsproblemen. Eine Tierklinik ist hingegen die richtige Wahl, wenn spezialisierte Behandlungen, Notfallversorgung oder komplexe medizinische Verfahren erforderlich sind. Beide Einrichtungen spielen eine wichtige Rolle in der tiermedizinischen Versorgung, wobei die Wahl zwischen Tierarztpraxis und Klinik oft von den spezifischen Bedürfnissen des Tieres abhängt.

Info:

Hier findest du weitere Informationen sowie die aktuelle Gebührenordnung für Tierärzte: Gebührenordnung (GOT) / Bundestierärztekammer e.V. (bundestieraerztekammer.de)

Hier kannst du dich ausführlich über die fütterung von hunden informieren

Der Notfall-Schutz: Das solltest du für deinen Vierbeiner zuhause haben

Ein Erste-Hilfe-Set ist meiner Meinung nach unerlässlich, um im Notfall rasch handeln zu können und Verletzungen oder Krankheiten sofort zu versorgen. Ein gut bestücktes Set kann nicht nur Leben retten, sondern auch dabei helfen, Schmerzen zu lindern.

Du:

ChatGPT:

Ein Erste-Hilfe-Set für Hunde ist ein unverzichtbares Utensil, das jeder Hundebesitzer zu Hause haben sollte. Wie bei Menschen können auch bei Tieren unerwartete Notfälle auftreten, sei es durch Verletzungen, plötzliche Krankheiten oder Unfälle. Ein gut ausgestattetes Erste-Hilfe-Set ermöglicht es, schnell und effektiv zu handeln, um das Wohlbefinden des Hundes zu gewährleisten, bis ein Tierarzt erreicht werden kann. Es hilft, erste Symptome zu lindern und Verletzungen vorübergehend zu versorgen.

Zu einem vollständigen Erste-Hilfe-Set für Hunde gehören mehrere wichtige Utensilien:

Verbandsmaterial: Dazu zählen sterile Wundauflagen, Mullbinden, Pflaster und Verbände, um Verletzungen zu verbinden und Blutungen zu stillen. Besonders hilfreich sind selbstklebende Binden, die sich auch ohne Schere leicht anbringen lassen.

Desinfektionsmittel: Ein sanftes, tiergerechtes Desinfektionsmittel ist notwendig, um Wunden zu reinigen und Infektionen vorzubeugen. Es sollte speziell für Tiere geeignet sein, da einige menschliche Desinfektionsmittel für Hunde schädlich sein können.

Schere und Pinzette: Eine kleine, abgerundete Schere eignet sich, um Haare sicher zu schneiden, die eine Wunde oder das Verletzungsgebiet verdecken. Eine Pinzette ist hilfreich, um zum Beispiel Splitter, Zecken oder Fremdkörper aus der Haut des Hundes zu entfernen.

Thermometer: Ein Fieberthermometer ist essenziell, um die Körpertemperatur des Hundes zu messen, vor allem, wenn Anzeichen von Krankheit wie Lethargie, Appetitlosigkeit oder Husten auftreten. Ein Thermometer für Hunde sollte ebenfalls sicher und für die Tierwelt geeignet sein.

Einweghandschuhe: Handschuhe sind wichtig, um sich selbst vor Keimen zu schützen, besonders wenn man mit Wunden oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommt.

Kühl- und Wärmepads: Kühlpads können helfen, Entzündungen oder Schmerzen nach einem Trauma zu lindern, während Wärmepads bei Verspannungen oder Muskelkrämpfen wohltuend wirken.

Zeckenzange: Da Zecken in vielen Regionen eine häufige Gefahr darstellen, sollte eine spezielle Zeckenzange im Erste-Hilfe-Set nicht fehlen. Sie ermöglicht es, Zecken sicher und effektiv zu entfernen, ohne Teile des Tieres zu verletzen.

Medikamente und Salben: Manche Hundebesitzer halten es für sinnvoll, im Set kleinere Mengen von tiergerechten Schmerzmitteln, Antihistaminika oder speziellen Salben für Hautreizungen bereitzuhalten. Es ist jedoch wichtig, diese nur unter Anleitung eines Tierarztes zu verwenden.

Notfallnummern und wichtige Informationen: Eine Kopie der Telefonnummer des Tierarztes, einer Notfallklinik oder eines tierärztlichen Notdienstes sollte ebenfalls im Erste-Hilfe-Set enthalten sein. So hat man im Falle eines Notfalls sofort alle wichtigen Informationen zur Hand.

Warum ist es so wichtig, ein Erste-Hilfe-Set für Hunde zu haben?

Ein Notfall kann jederzeit eintreten – sei es bei einem Spaziergang, beim Spielen im Garten oder auch im Urlaub. Hunde sind neugierig und manchmal gefährdet, sei es durch giftige Pflanzen, scharfe Gegenstände oder plötzliche Verletzungen. Ein Erste-Hilfe-Set bietet die Möglichkeit, sofort zu reagieren, kleine Verletzungen zu behandeln und die Zeit bis zum Besuch beim Tierarzt zu überbrücken. Besonders in abgelegenen Gegenden oder bei Notfällen außerhalb der normalen Sprechzeiten des Tierarztes kann ein gut ausgestattetes Set entscheidend sein, um das Leben des Hundes zu retten und ihm unnötige Schmerzen zu ersparen.

Ein Erste-Hilfe-Set für Hunde ist also nicht nur eine praktische, sondern auch eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, um in Notsituationen vorbereitet zu sein. Es stellt sicher, dass Sie schnell und gezielt handeln können, um das Wohl Ihres Hundes zu sichern.

Mein Tipp: Ich halte wichtige Dokumente stets griffbereit, dazu zählen die Versicherungsunterlagen, der Impfpass oder EU-Heimtierausweis und die Kontaktdaten meines Tierarztes. Damit alles gut sortiert ist, nutze ich eine Dokumentenmappe.

Es gibt eine vielzahl an hilfsmitteln, die deinem kranken hund den Alltag erleichtern können. informiere dich hier

HINWEIS: Die Inhalte und möglicherweise beschriebenen Trainingsmethoden auf dieser Webseite basieren auf meinen persönlichen Erfahrungen mit meinen eigenen Hunden. Ich biete keine gewerblichen Hundetrainings- oder Hundeerziehungs-Dienstleistungen und Beratungen dieser Art an. Insbesondere erfolgt keine Anleitung, Schulung oder gewerbsmäßige Tätigkeit im Sinn des §11 TierSchG. Jeder Hund ist individuell – daher können meine dargestellten Methoden nicht pauschal auf alle Hunde umgesetzt werden. Für gesundheitliche Fragen empfehle ich dir, einen Tierarzt zu konsultieren. Bei besonderen Ansprüchen deines Hundes kannst du dich an einen erfahrenen Hundetrainer oder eine Hundeschule wenden. Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der auf dieser Webseite dargestellten Informationen entstehen. Persönliche Erwähnungen einzelner Marken oder Produkte – z.B. im Rahmen eigener Erfahrungsberichte – erfolgen ausdrücklich nicht als Empfehlung im Sinne des §11 TierSchG. Hundepackliste gibt keine fachlichen Bewertungen, individuellen Empfehlungen oder beratenden Einschätzungen zu Futter, Pflege, Verhalten oder Erziehung von Hunden ab.

Mit dem Abschicken deines Kommentars erklärst du dich damit einverstanden, dass wir deinen gewählten Namen (dies kann auch ein Pseudonym sein), deine eMail-Adresse, der Zeitpunkt der Erstellung deines Kommentars sowie (sofern von dir angegeben) die Angaben zu deiner Webseite speichern und nach Freigabe deines Kommentars dein gewählter Name, der Zeitpunkt der Erstellung deines Kommentars sowie die URL zu deiner angegebenen Webseite öffentlich sichtbar ist. Deine IP-Adresse wird nicht gespeichert.

Weitere Informationen zum Umgang mit deinen persönlichen Daten kannst du unserer Datenschutzerklärung entnehmen.